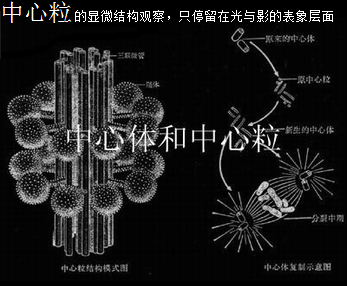

中心体是动物或低等植物细胞中一种重要的无膜结构的细胞器,存在于动物及低等植物细胞中。每个中心体主要含有两个中心粒。现代科学里,中心体与中心粒被认为是细胞分裂时内部活动的中心。高中《生物》对“中心体和中心粒”是这样描述的:“动物细胞和低等植物细胞中都有中心体。它总是位于细胞核附近的细胞质中,接近于细胞的中心,因此叫中心体。在电子显微镜下可以看到,每个中心体含有两个中心粒,这两个中心粒相互垂直排列。中心体与细胞的有丝分裂有关。”

科学界对万物及生命的运动机制认知只停留在光与影的场面,导致认为中心体是细胞分裂时内部活动的中心,是非常粗浅与片面的。中心体不止在细胞分裂中处于主导地位,且在整个细胞生命活动周期中,也充当非常重要的控制中心,甚至决定细胞核仁形成与RNA、DNA的排序,是基因表达的决定性因素,会在后面基因原理章节论述。这仍是要先认识中心体在以太理论下的另类运动机制说起:中心粒与中心体的振动力场与流动力场,即中心粒、中心体的波流一体形态。

中心粒的波流一体形态,分两种能量振动与物质流转模式,一是孤立态,一是环境态。孤立态,即中心粒处于完全孤立的状态下,其周边环境是平直稳定状态时,其能量振动与物质流转形态完全受中心粒自身结构约束的状态。环境态,即中心粒处于某个特定环境之中,其周边环境是不稳定状态时,其能量振动与物质流转形态受自身结构与环境因素综合约束的状态。

一、孤立态

每个中心体含有两个中心粒,在光学与电子显微镜下,人们观察到中心粒的特定结构。中心粒,由各相关元素原子以太旋涡通过两种耦合方式及范德华力,形成一个有九组三微管排列的有序空间结构。由于管状结构,使得中心粒成为一个共鸣腔,可以接收外界的与管空间尺度相适应的能量波动变化,并在内部产生相近频率的共振现象,即驻波作用。外界的能量振动包括细胞膜内外空间的所有能量作用形态,如热运动、可见光、机械波、电磁波,等等。这些能量作用形态的源头,可以是细胞内部的各个器官单元,如中心粒本身、细胞核、线粒体,等等。也可以是细胞外部的其它能产生振动波的各种结构与环境,对人体来说,如心脏产生振动波,大脑产生电神经脉冲,其它细胞活动产生体温,肝脏、血液产生特定气味,等等。还可以是生命体外的环境变化,如气候变化产生温差,阳光月光,风声雨声,水温水汽,甚至地球磁场影响,等等。

不同的能量作用形态,对应不同的波动频率,不同大小的中心粒,也对应不同的波动频率共鸣腔结构,两者相互结合后就会在微管内产生相应的驻波形态。这个作用过程,就如乐器排箫、笛子受气流作用或外界声音振动而产生驻波形态,即共鸣现象,并发出高强度特定频率的声波与音符,后成为美妙音乐一般。在微观细胞空间的中心粒上,也存在这种相近的驻波形态与能量共振作用。自然,这种物质作用形态是不可能通过光学与电子显微镜能观察到的,但可以通过以太波的一般属性与物质空间结构原理简单认识到。中心粒的这种共鸣腔作用认识,是现代生命科学里没有的。

由于原子以太旋涡存在周期性的电子连珠运动与杂乱的热运动,对于众多原子耦合形成的中心粒来说,天然地在其周边空间存在向四周发散特定频率与强度的振动波,这是中心粒自发性发光的波动与热运动过程。而微管结构的共振作用强化了这一自发性发光波动与热运动过程。同时应波的谐振作用,让中心粒自发性发光波动与热运动时产生的振动波上,也承载了这共振动时外界波振动频率,从而成为调频波,这也是中心粒的受激性发光的波动与热运动过程。

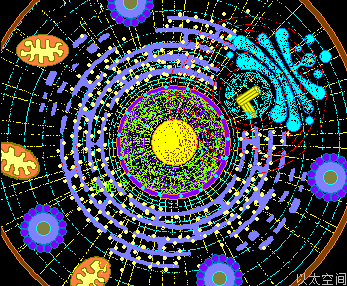

中心粒九组微管束具有几近相同的腔体结构,并处于平行分布与环绕排列状态,具有极高有序性,让中心粒产生共振后向外发散的调频波再次发生强干涉与多方位作用。如此管腔结构带来共振,有序性带来干涉,外界波动带来调频波,让中心粒向外传递达细胞中最强的振动波,犹如九个绑在一起同时吹响的哨子,整体如一只点亮的白炽灯泡或小太阳,对周边空间发生强声波、光波能量辐射。中心粒之于细胞内部空间,就如太阳之于地球。

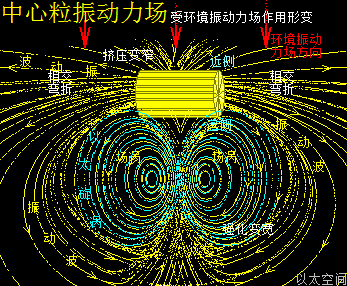

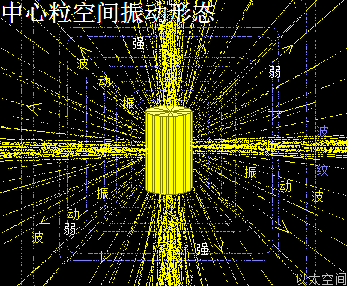

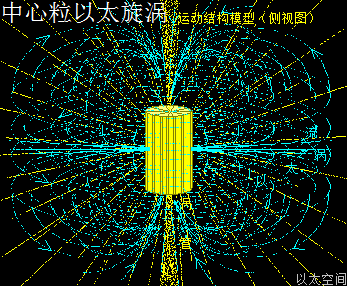

中心粒振动能量向细胞内部空间发散后,其波动强度的梯度分布表达为振动力场,振动力场形成在以太空间传递产生螺旋收敛形态传递,细胞膜空间封闭结构的约束与反射作用加速了这一进程,尔后形成中心粒场涡,最后场涡牵引细胞内部空间以太运动,形成中心粒以太旋涡。中心粒以太旋涡的力场就是中心粒以太流场。

由中心粒这种结构与振动形态可知,中心粒的振动力场要远远大于流动力场。中心粒的振动力场与流动力场,在所有细胞器之中,也是最高的。即:

振动力场>>流动力场

中心粒除了产生强振动力场与以太流场外,同样由于其整体的圆柱形结构,及以太旋涡的约束,会对整体的振动力场产生定向约束作用,导致振动力场与以太流场的空间分布形态不是一个中心等距的球形发散及梯度衰减形态,其振动波分布有两端强边侧弱,边侧中间平面又相对强的辐射特点。两端的轴辐射,有更明显的强波动特征。这就如将一个原子核从球形拉成圆柱形,其振动力场与以太流场也会有相对应的空间分布变化。

同时,由于中心粒内部的众多原子以太旋涡之间相互振动,在中心粒的中间平面区域,产生以太喷流,驱动中心粒绕中心轴作自转运动,这与地球自转有完全一样的作用机制。如此,中心粒一边自转,一边向四周辐射能量振动,驱动其周边空间以太形成旋涡,是为中心粒波流一体。中心粒的这一能量振动与物质流转过程,与原子、星系有几近一样的运动模式,可以对比:

中心粒波流一体——原子以太旋涡、星系以太旋涡

中心粒轴振动——原子核、星球星系轴辐射

中心粒中间区域振动与以太喷流——原子核、星球赤道面星系黄道面以太振动与以太喷流

中心粒,就是一个圆柱形的原子核或星球,中心粒波流一体,就是一个原子、星系,这就是全息。中心粒这种能量振动与物质流转,会严重影响其它细胞组织结构的分布形态,对细胞生命活动起着决定性的作用,是中心粒发挥功能的核心作用方式,在细胞内部空间,其功能就如太阳处于太阳系的作用,会在后面继续论述。

二、环境态

以上是关于一个中心粒作为孤立自由形态时,即就一个孤立中心粒的振动力场与以太流场描绘。

但细胞内部的中心粒,是处于一个复杂的生命体环境之中,在宇观、宏观、微观各个时空尺度,其周边环境的以太流动与振动都随时随地存在频率、强度、方向上的变化,同时生命体与细胞的空间结构,也在约束、反射中心粒的振动波传递,从而对中心粒的振动力场与以太流场产生三种影响状态:决定性影响,重要影响,可以忽略。前两种影响对中心粒在孤立态下有略为不同的振动力场及以太流场描绘。决定性影响主要体现在中心粒复制过程之中,会在后面“中心粒复制”小节专门论述,这里暂且不表。可以忽略状态就是上面小节的纯粹中心粒的一般振动力场与流动力场形态。这里主要描绘环境作为重要影响因素,对中心粒振动力场与流动力场形态干扰后的描绘。

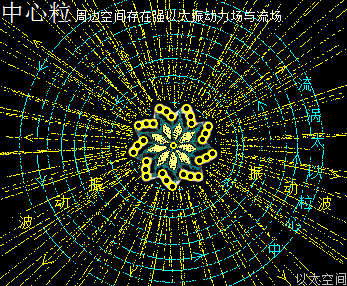

环境即复杂以太空间,存在一个大场涡,大场涡驱动空间以太形成大以太旋涡与强以太振动力场,在局部区域会有能量振动方向与以太流动的单一指向性。如此环境大场涡会对中心粒的场涡产生干扰,进而对中心粒振动力场与流动力场产生形变,表达为中心粒波流一体形态出现偏折偏向,类似于河水弯曲流动、光线折射反射这样的运动形式。应中心粒的方位状态与环境以太旋涡的振动、流动方向的对比,主要分两种模式:

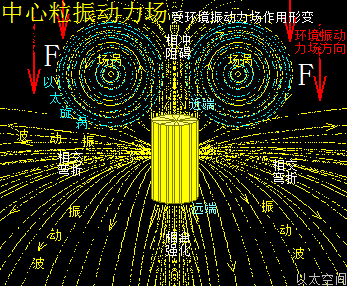

一是中心粒的中心轴与环境大以太旋涡振动方向平行

如此中心粒靠近大场涡涡心的一端,简称近端,其振动力场与大场涡形成的环境大以太旋涡振动力场几近完全相反并对冲。在两个力场的平衡面,中心粒近端向外发散的部分振动波会向两侧分离并偏折,这种偏折达到360度,就形成两个相互对称的次生场涡。这两个相互对称的次生场涡驱动空间以太,形成两个相互对称的次生以太旋涡。这次生以太旋涡有完整的涡管、涡盘面等结构。

中心粒背离大场涡涡心的一端,简称远端,其振动力场与大场涡形成的环境大以太旋涡振动力场几近完全一致,于是两个振动力场相互叠加强化,从而让中心粒远端的振动力场的强度更高,其影响的距离也大大增强。与振动力场对应的以太流场也作用距离变长,及以太涡管也大大变长。

中心粒中间平面的振动力场,则与环境大以太旋涡振动力场垂直,也受其作用而向远端偏向,整体如撑开的雨伞伞面向下弯折一般。

当环境中存在两个大场涡形成的振动力场分布在中心粒两端时,会让中心粒两端的振动波都形成场涡,继而形成对应形变的以太旋涡。这样一个中心粒周边空间,除了原中心粒以太旋涡之外,还有四个次生以太旋涡。其它如三个或更多个大场涡围绕中心粒四周,大场涡之间又分大小、强弱,都会对中心粒这振动力场产生相应的对冲、相合作用,产生的次生以太旋涡也有大小、强弱之分。这些作用都是上面中心粒近端、远端的一个特例,作用过程一致,就不继续说明。

平行中心粒两端及中心平面的振动力场如此被一阻一推一弯,形成一个以中心粒为核心的,剖面如“蜻蜓”型的场涡形态,进而形成对应的形变以太旋涡。这个形变以太旋涡,可以约束其它分子、原子旋涡在其涡流轨道上流转,是生命体、细胞形成特定空间结构的物质作用基础。

二是中心粒的中心轴与环境大场涡振动方向垂直

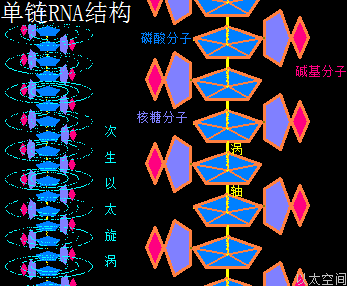

如此中心粒的两端向外扩散的振动力场,都会与环境以太旋涡的振动力场垂直相交并对冲,从而向背离环境以太旋涡振动力场的方向偏折,对应的中心粒以太涡管也同时被弯曲。由于中心粒两侧以太涡管外围的以太涡流方向相同,当以太涡管弯曲到90度极致后,即与中心粒的中心轴平行,两侧涡管应以太合流产生耦合作用,即涡管进一步弯曲并相互吸引闭合,形成一个圆柱环,这一过程就如将一条铁丝弯曲成圆环,让两头闭合一般。在这个闭合的以太涡管内,中心粒两端向外发散的振动波在涡管内传递。

中心粒中心平面与环境振动力场方向平行,存在360度方向上的交合。平面上靠近环境大场涡涡心的一侧,简称为近侧,其相反方向的振动力场会如上面平行中心粒的近端一般被挤压并向两侧弯曲,分布范围窄。平面上垂直方向的振动力场会如上面平行中心粒的两侧一般被向远环境场涡涡心方向弯曲。平面上相同方向上的振动力场会如上面平行中心粒的远端一般被强化,分布范围更广。

中心粒两侧这种涡管闭合,会约束中心平面远侧被强化的振动波,在中心粒远侧外围形成次生场涡,继而形成次生以太旋涡。而中心粒闭合涡管内部的振动波是两端相反方向传递,会在闭合环的中间位置产生对冲作用并形成另一个场涡,这是一个小场涡。

垂直中心粒两端的振动力场如此同时被向一侧偏折,形成一个以中心粒为核心的倒“U”字或“O”字型场涡形态,连同中心平面的振动力场被环境振动力场360度方向上的作用,进而形成对应的形变以太旋涡。

其它如中心粒轴方向与环境振动力场方向斜相交,也会产生相应的中心粒以太波流一体形变,是上面平行与垂直两种方式的泛例。另外上面两种环境态下的中心粒,应其与环境以太涡流间的相冲相合作用,都有沿环境振动力场方向移动的趋势,就都不详细描绘与图示了。