电容器,通常简称其容纳电荷的元件。因物理界的电荷理论是不正确的,导致只知电容能存放电荷,但不知电容器空间的电荷形态是如何分布的,因此这里用以太旋涡理论的以太湍流认识来解构一下电容器的储放电原理。

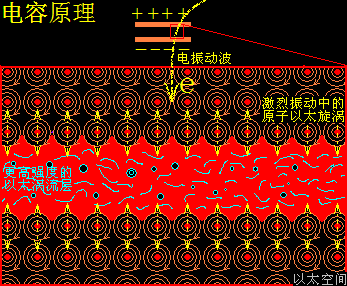

物体表面由于原子以太旋涡在平衡位置上处时刻振动状态,会导致物体表面空间存在一层以太湍流,宏观上被仪器检测为静电荷。两物体接近时,在相互接近的两表面之间的空间里会形成以太湍流区,电容器就是这种两物体表面很接近时的构架结构,电容器两极表面之间的空间就存在这以太湍流层。

当外来电振动传递到这物体表面,就强化物体表面以太旋涡的振动,并带动以太湍流层有更高的振动力场,这个力场随外界传入的电振动强度升高而升高,更高的电压代表更高的电振动频率,于是可以让电容器容纳更多的电荷。微观上表现以太湍流层中的微以太紊流、旋涡有更高的角动量。

电容器其实就是装载以太湍流的“微观高压锅”,此“高压锅”的“保温”效果极好。就如锅底加大火热,水的沸腾状态更加猛烈,同时锅里压力也越大,微观以太湍流在电振动的作用下,也是如此状态。

当太高的电压加于电容器时,电容器里两物体表面的原子以太旋涡不能约束住以太湍流的振动,表现为击穿。

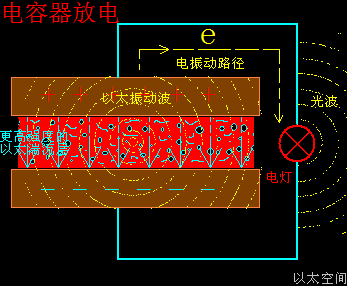

当电容器两极被电路连通,于是高压状态的以太湍流之间的振动沿低振动区扩散,表现为两极间电荷的力场强度逐渐降低,同时带来湍流层里的以太微涡旋不断解体,解体时产生的振动冲击两极物体原子以太旋涡,表现为电路里的定向振动波传递,即电流,直至电容器内外振动平衡,这就是电容器放电形态。

直流电不能通过电容器,在于单向电振动波传递到电容器并形成更高强以太湍流层后,电振动波被这个以太湍流层全反射,于是不能穿过电容器。

而交流电能“通过”电容器,其实是交流电相位变化后,电容器处于一极放电,另一极充电状态,直到交流电相位再次变化,电容器再处于另一极放电,一极充电状态,放电过程中就表现出线路有电振动,好象交流电能通过电容器似的,其实交流电并没有通过电容器。

这个充电与放电功能,可以让电容器成为蓄电池。电容器的储电大小,由电容器两极物体表面以太湍流的振动强度、两极物体的面积间隔及外来电压决定。要提高电容器内的单位面积上的储电能力,除了提高电压外,还必须强化电容器两极物体表面的原子以太旋涡振动能力。而如何强化电容器两极物体表面的原子以太旋涡振动能力,则依赖二极管PN结原理的重新认识。

电容器也是一种重要的“滤波”元件。许多电路中电流的稳定性,受到外界干扰而变得不稳定,或本身由脉冲而让电压有起伏,通过在电路中并联一个电容器来消除这种杂波或平稳电压,是为滤波作用。这个滤波作用原理在经典电流理论中,大略是被解释成交流电可以通过电容器而消除掉,其实并不如此。由于电流的实际面目是导体内的以太纵波,电路中并联一个电容器,可以通过即时性的充电与放电功能,来达到容纳电路中过剩电流电压,及弥补电路中电流电压不足的目的,从而让电路中的电流强度与电压保持稳定。

比如一个连续脉冲型电流输入电路中,其实就是脉冲型的以太纵波输入电路中。其以太纵波的波峰处于明显的高压位,其波谷处于明显的低压位,表达为电路电流电压不稳。电路中并联一个相应容量的电容器,当电流处于高压位时,给电容器充电到高压位,部分电流电压被电容器分流分压,电路中电流电压就趋向降流降压;当电流处于低压位时,由于电容器之前充电后处于高压位,相对电路是高压状态,于是电容器随之放电到电路中,让低压位的电流电压升流升压,如此反复。电容器这种即时性质的充电放电功能,与即收即放的储水池一般,就是这样平衡着电路输入端的过高或过低的电流电压,从而实现“滤波”作用。

导体线圈、电阻器,也有调整电流强度与电压的功能,读者可以用“电是导体内定向传递的以太纵波”这一正确定性,结合以太旋涡理论下的电容器原理与上述电容器的滤波原理解析,来理解与认识这两种电子元件对电流的影响过程。