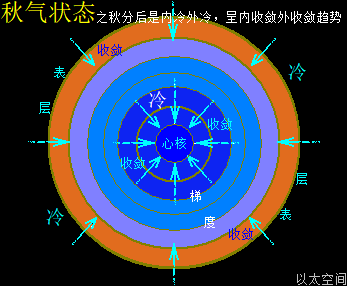

夏季之后就是秋季。秋季给人以凉爽的感觉,气候逐渐降温,大地开始变得苍茫,植物叶子变黄,也是果实成熟的季节,许多野生动物在这季节囤积脂肪以备过冬,这就是秋天的气息。秋天的气息,是秋气作用于地表万、生命体与细胞后展现出来的以太波流一体的显化。秋气是由天气、地气、空气、水气、土气多气合一在秋季这个时间段的综合作用效果。

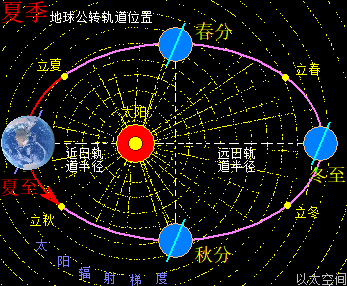

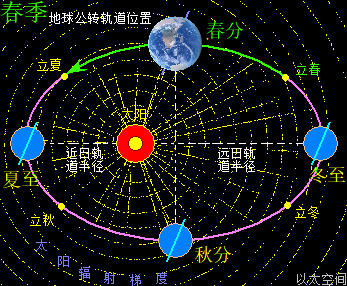

自立秋之后,气候进入秋季。到了秋分日,太阳直射点落在赤道之上,之后太阳直射点继续向南回归线迁移,北半球整个接受阳光照射能量水平开始少于南半球,地表大气、水体、土壤温度开始下降,其背后的更深层次的物质作用机制,那就是天气、地气的以太波动能量水平一直在下降,而以太流动能量水平一直在上升,特别是在秋分日,两者达到平衡。过了秋分日之后,天气、地气的以太流动能量开始超越以太波动能量水平。

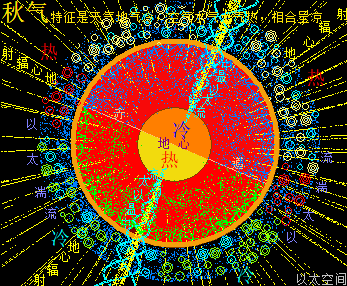

秋气=南北半球秋季时期的地表以太波流一体的整体状态

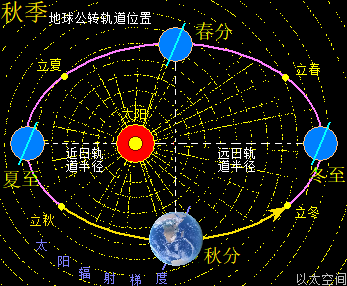

仍以北半球秋季为例。在秋季的立秋到立冬这段时期,太阳直射点一直处于从北回归线往南回归线迁移的状态,在秋分这一天,太阳直射点落在赤道上,地球公转轨道半径一直处于变长状态。并随着地球离太阳距离变远,地心承受的天气波动能量水平一直在下降,从北极以太涡口吸入的微以太涡旋的能量水平,也一直处于持续减弱状态,北半球地心活跃性也在随之减弱,如此不断弱化地心核聚变的烈度,在地表表达为能量波动水平中等水平的地气。

也即天气、地气,在立秋到立冬这段时间,波动能量水平仍在持续变弱,而流动能量水平相对在增强,与夏至到立秋这段时期有相同的收敛趋势,并有更高作用强度,让地幔、地壳,地表的空气、水气、土气、木气、人气,及生物圈所有生命体、细胞内部空间的核心区域的能量波动水平,都继续减弱,而以太流动水平,都继续增强,产生收敛状态。

地气中的热能量波动,是地心辐射通过加热地幔,经过滞后一个半月时间,才缓慢传导到地表形成的。立秋日的地表地气流动收敛,是由夏至日的地心热辐射抵达地表所致。这也是为何秋季是以立秋这一天为起点,而不是以秋分这一天为起点的原因。就在于秋分这一天,一个半月前的夏至日开始收敛的地心能量波动作下的地心热能辐射才刚刚抵达地表,让北半球的万物、生命体及细胞,感知到地气流动能量开始增强,是以气候入秋。由此可知,

秋气中的天气、地气诞生萌发的时刻在夏至这一节气点上,位置在南北半球地心处

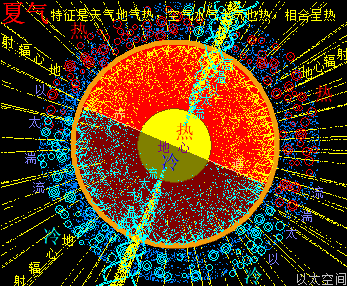

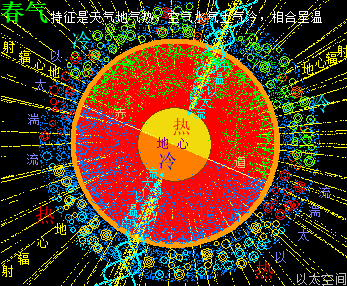

到了秋分这一天,地球正午太阳光正垂直射在赤道上,由此地心所处地球公转轨道半径,处于椭圆轨道短轴的两个顶点之一的与春分日相对应另一个顶点之上,离太阳距离属于中等距离水平,北半球整体接受的阳光能量与南半球一样多,北极圈处于半昼半夜状态。北极以太涡口吸入的公转轨道上中等能量水平的的微以太涡旋,并由此带来地心核聚变烈度及能量辐射,都处于中等水平。北半球地面在接受到的相应的阳光之后,地表处于中等气候温度,并处于下降趋势。如此,地表的大气、水体、土壤,及生物圈所有生命体、细胞外部空间,都表达为中等红外能量波动,对意识生命体来说,就是开始凉爽的感觉。

秋气在地表表达明显存在的时刻在秋分这一节气点上,位置在地球南北半球地表处

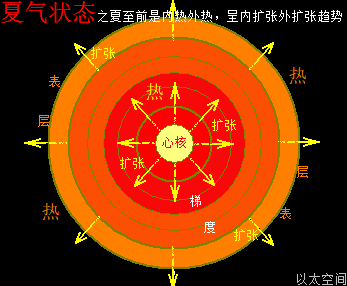

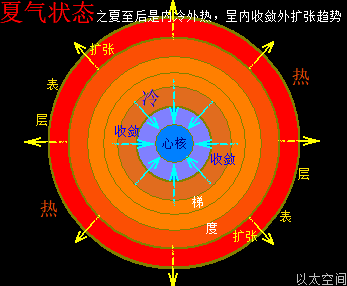

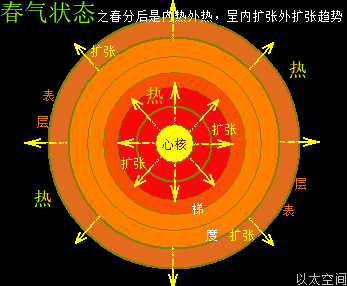

在立秋到秋分这段时期,北半球天气、地气波动能量水平持续在下降,而流动能量水平待续在上升。而立秋到秋分这段时期的地气热辐射效应,是一个半月前的夏至到立秋这段时期的地心热能量通过地幔传导到地表的。虽然夏至日之后,天气、地气波动已经开始减弱,但夏至到立秋这段时期的地心热辐射仍属于中高能量水平,传导到地表后,导致在立秋到秋分这段时期,结合太阳照射能量整体水平依旧大于南半球,空气、水气、土气的能量仍在保持中高能量波动水平,两者叠加之下,气候依旧保持夏至到立秋这段时期的炎热状态,但伴随温度下降趋势。我国立秋日一般是阳历8月8日左右,其后的半个月到一个月之间,虽已经是秋季,却也是气候最为炎热的一段时间,就是源于这一原因,从而有秋老虎之说。如此,立秋到秋分这段时期,万物、生命体与细胞的核心区波动强度,处于缓慢减弱状态,有收敛增强趋势,而非核心区及表面波动强度,仍处于向外扩张状态,但有扩张减弱趋势。即秋气于立秋到秋分这一段时间,在万物、生命体与细胞的核心区与非核心区的分布状态,分别是

天气、地气的流动力场>振动力场,但

空气、水气、土气的振动力场>流动力场

如此万物内外区域的天气、地气同空气、水气、土气的力场指向,就是这样刚好处于相对方向的状态,如此导致万物内部空间的整个能量状态,是内冷外热,并伴随内冷不断增强,外热不断减弱的趋势。受天气、地气收敛趋势作用,万物、生命体与细胞的核心区,自夏至日开始收缩之后,过了立秋之后,收缩范围继续扩大,并有加速趋势。而万物、生命体与细胞的非核心区,自春分日处于扩张状态,经过夏至、立秋之后,仍在继续扩张,并有减慢趋势,直到秋分日。

受天气、地气的收敛趋势作用,植物的芽端继续垂直地面向内收缩,动物的大脑、神经系统减慢发育,细胞的中心体保持在沉静期,等等。受空气、水气、土气扩张趋势作用,生命体的非核心区,象植物的枝干,动物的肌体,细胞的细胞核、线粒体等,仍在全方位壮大。于是生命体、细胞在这段时间,是生命体处于躯体发育成长缓慢,但形体变得又壮又大,细胞减少复制分裂过程,数量保持稳定但体积相对变大。

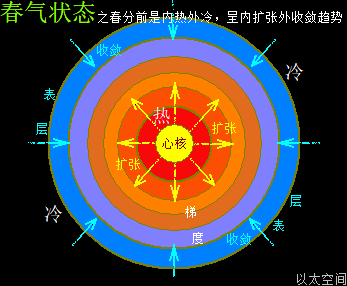

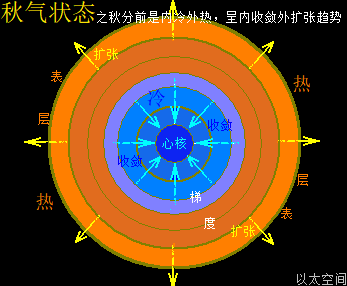

过了秋分之后,在立冬到来之前,地球公转轨道半径已经变得很长,地心接受太阳中心辐射强度持续变小,北半球以太涡口吸入微以太涡旋能量也在继续减小,地心核聚变烈度变得很弱,于是天气、地气的波动能量水平呈不断下降趋势。同时,北半球阳光直射点,由赤道向南回归线方向继续迁移,北半球接受的阳光整体能量水平,开始小于南半球,让空气、水气、土气的热能在不断减小。如此对地表万物的影响,就是万物核心区域的能量波动水平,处于降低状态,万物非核心区域的能量波动水平,也处于降低状态,如此导致万物、生命体与细胞的核心区与非核心区,都有向内收敛的趋势。即秋气于秋分到立冬这一时间段,在万物、生命体与细胞的核心区与非核心区的分布状态,分别是

天气、地气的流动力场>振动力场,且

空气、水气、土气的流动力场>振动力场

如此在秋分到立冬这段时期,万物内外区域的天气、地气同空气、水气、土气的力场指向,就是这样刚好处于相同指向中心的状态。天气、地气流动力场大于振动力场,产生收敛作用,作用强度已经相对中等水平,空气、水气、土气流动力场开始大于振动力场,作用强度还处于低等水平。两者作用于生命体、细胞内部空间,导致生命体与细胞处于内冷外冷的状态,且内冷与外冷的趋势都在增强。结果是生命体、细胞内部空间的核心区域,受天气、地气收敛趋势作用而完全停止向上长高,并受地气流动力场作用而是增大垂直向地心方向收缩,如植物芽端停止向上生长,动物大脑、神经系统停止发育,细胞中心体停止分离复制,并都产生向内收敛趋势。生命体非核心区域则受空气、水气、土气收敛趋势作用也全方位停止扩张,如植物枝干、动物肌肉骨骼、细胞核都在停止壮大,于是生命体、细胞表达为到了成熟期。因此秋季是收获的季节。

这就是秋季的时候,在立秋到秋分这段时期,成为植物、动物壮大的时段,而在秋分到立冬这段时期,成为植物果实与动物躯体成熟的时段。

秋分到立冬这段时期的地气在地表的热辐射,是一个半月前的立秋到秋分这段时期的地心辐射的热辐射通过地幔传递到地表的,而立秋到秋分这段时期的地心辐射只有中等能量水平,抵达地表后产生的热辐射也是中等能量水平,于是在秋分到立冬这段时期,地表地气的中等热能量叠加了阳光在北半球的整体减弱照射能量,让大气、水体、土壤的温度都下降到中等水平,并仍有下降趋势,气候从炎热变得凉爽。这就是虽然秋分代表整个秋季过了一半,却才是气候开始凉爽的原因,就在于秋分到立冬这段时期,是一个半月前地心中等热能量波动的地气正在抵达地表的时间段。

如此秋气以秋分日为标志,分为前后两个明显的能量波动状态,并有对应的作用特征:

一是在立秋到秋分这段时期,秋气状态是天气、地气处于低能量流动收敛状态,而空气、水气、土气处于高能量波动发散状态,并都处于快速下降趋势。让万物、生命体及细胞处于内冷外热的能量波动状态,及内收敛、外扩张的作用模式。其中内收敛的趋势是垂直地面向下收缩,外扩张的趋势是全方位扩大,两个趋势同步进行,内收敛导致生命体与细胞出现整体缓慢长高、延伸与分裂复制现象,外扩张导致生命体与细胞出现全方位壮大现象。气候整体表现为温热的感觉。

二是在秋分到立冬这段时期,秋气状态是天气、地气处于中能量流动收敛状态,而空气、水气、土气处于低能量流动收敛状态,两种收敛状态都处于强度上升趋势。让万物、生命体及细胞处于内冷外冷的能量波动状态及处于内收敛、外收敛的作用模式。其中内收敛的趋势是垂直地面向下收缩,外收敛的趋势仍是全方位收敛,两个趋势同步进行,从而出现竖向停止长高、延伸与分裂复制,同时横向停止长壮而变得又壮又胖的成熟状态。气候整体表现为温凉的感觉。

秋分这个节气,是秋季分成前后两个不同状态的标志性时刻。不仅仅体现在太阳直射点落在赤道上,更体现在天气、地气在立秋之后的能量流动状态,结合空气、水气、土气两种相对能量水平对万物内外状态的影响。同时也是空气、水气、土气自能量水平到达顶点后转为下降的起始点。

秋季还有个特征是水汽随着温度的下降,只少量蒸发到大气层中,水汽之气构成空气的一部分,宏观上就是大气湿度减小。在九十月份时温度偏低,蒸发量又小,如此人的体感就凉爽。若碰到暖秋,即空气、水气、土气有相对高的波动能量,导致水汽蒸发量偏大,天气、地气的波动能量偏低,不足以将水汽送到大气层中层位置,大量水汽就停留在大气层底层位置,又处于秋季降温状态,很容易凝结成微水珠形成降雨,于是就会有秋雨绵绵这一气候景观。

对于常年炽热的赤道与常年极寒的极地,秋季的特征就不明显了,这里作者就不展开论述了。