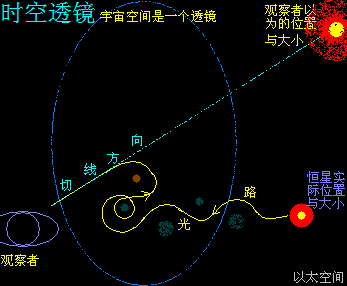

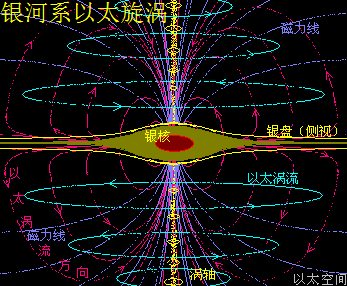

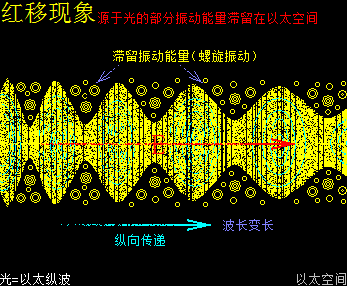

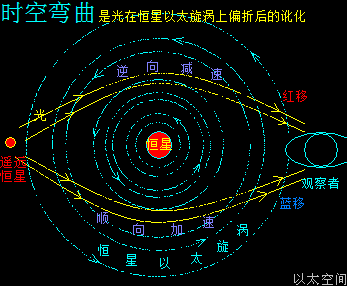

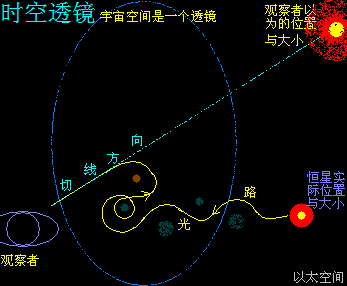

光在宇空中传播时,出现的偏折现象早已被天文学界观察到,内涵如何则是众说纷纭,时空弯曲也好,引力透镜也好,恒星大气折射也好,磁场干扰也好,等等各种理由都有。唯以太旋涡折射光一说由本书面世后才被首次提及。

无论哪种理由,偏折现象是确定无疑存在的,合理解释可以很多,但必只有一种正确解释(合理=/=正确)。通过上面关于时空弯曲的解析与万有引力的内在作用机制描绘可知,时空弯曲与引力透镜,都是光在宇观以太旋涡上偏折所致。由这个偏折现象可以推导出:

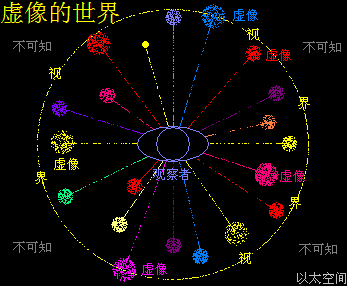

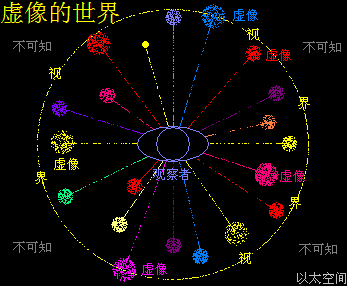

人们观察到的星体位置,只是星体的影像位置,而不是真实位置

这是源于人们都是以直线方式理解射入眼睛的光,而光路的实际过程是如何,意识无法分辨。日常生活中人们照镜子看到自己,就是这种光偏折产生的错觉,以为对面站着个人。而放到宇宙天文领域,仍是以这么习惯观察星光的,于是可以断定观察到星体是虚像。

由此可以推出天文界的最大失误:就是将各星体的虚像位置当成实际位置来,从而得出错误的星体时空数据描绘。

星体的实际位置与大小如何确定呢?真的只有天知道~~~

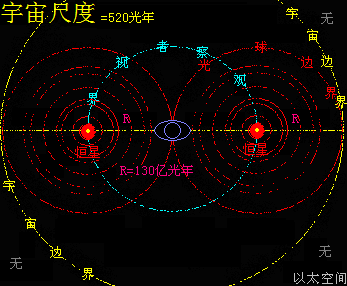

比如当下公认的说宇宙尺度是130亿光年,就是直线理解光走过的路程,若星光在这么长距离上有无数偏折扭曲--无论是根据以太旋涡理论还是时空弯曲理论,这都是必然的,那么实际上的平直宇宙距离就要远小于130亿光年,因为相同长度的路程,曲线所占的两点直线距离要小于直线所占的两点直线距离。

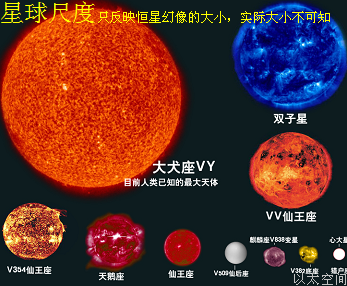

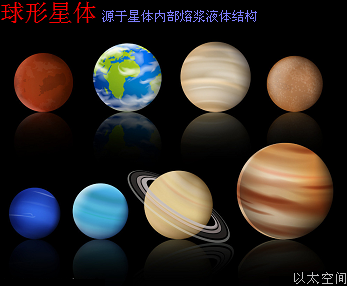

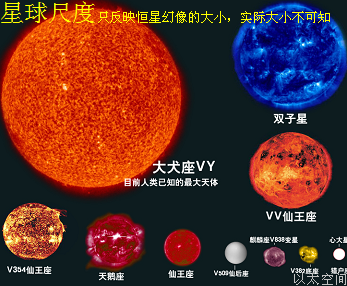

又比如很经典的一组星球尺度大小对比图,让人们以为星球的尺度真的相差这么大,其实那只是扭曲的光构的幻像的大小,真实星球尺度是不可知的。平常人们不会用几组大小不一的人的照片来说真实的人的大小,一到天文界,人们就忘了观察到的恒星,只是星光构成的影像的实质。

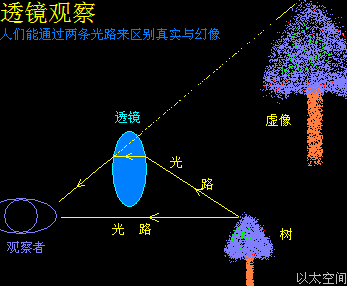

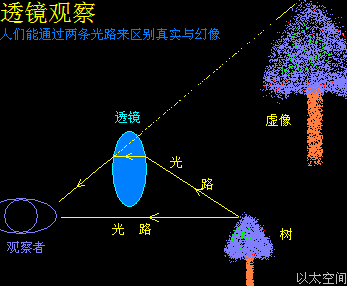

平常人们用放大镜看物体,看到放大的清晰影像,但不会将影像位置当成物体的实际位置,在于存在两条光路,一条是有透镜光路,一条是无透镜光路,于是人们可以直观地看到影像位置与物体位置的区别。

有了对比,就有了真实与虚假的区别。宇观影像因为没有对比,就容易让人以为是真实。

但放在天文上的宇宙尺度上,只存在一条光路,人们不能同时看到星体影像与实际星体,于是只能将影像状态当成实际星体状态,失误由此开始。

如此推导下,当天文界说某个恒星在50光年外,或说某个星系尺度有1万光年,这种数据还可信么?认识到这个失误,可以避免出现若有人想发射一个航空器要驶向天狼星,那根据这个虚像位置出发,就很有可能南辕北辙。当然,明知其错,还是要去相信的,因为这至少是一个参考值。固然实际值比参考值要好,但有参考值比没有参考值要好。只是心里要明白这数据是怎么回事。

由上面描绘继续拓展,那就是每个人观察到的万物,都是一种虚像,是一种光组成的影像。这种影像,会因观察者与物体之间的空间状态对光路的影响而出现不同的描绘。而生活中,人们将虚像状态套用到实际物体状态也是可以的,但科学研究若还如此不区分的话,就会被影像所迷惑--这种迷惑诞生了相对论与量子力学,而天文学还蒙在鼓里。被光影为代表的信号特征不断迷惑是整个科学界的探索研究走上歧路的意识根源,会在后续的“十四、意识的世界”章节继续论述。

但如何来理解实际物体状态呢?那就是关上灯,摈弃光,直接在黑暗中感受理解万物的存在形态,称之为“悟”。