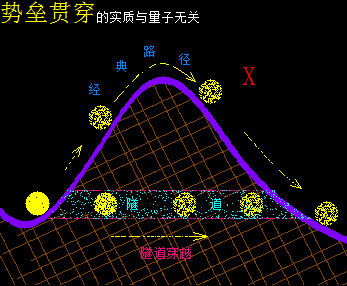

隧道效应由微观粒子波动性所确定的量子效应,又称势垒贯穿。“考虑粒子运动遇到一个高于粒子能量的势垒,按照经典力学,粒子是不可能越过势垒的;按照量子力学可以解出除了在势垒处的反射外,还有透过势垒的波函数,这表明在势垒的另一边,粒子具有一定的概率,粒子贯穿势垒。”隧道效应,其实是一种现象观察结果,被冠以量子头衔。

量子隧道效应神乎其技,是在认识不到正确的原子、电子结构,电的真正本质,及量子成因下的一种乱解:由于量子理论很主流,于是所有现象都被套用上“量子”这一概念。量子,是科学界的流行词。

而用波函数来解释,只是一种数学解。所有数学解,都必须还原成物质作用过程,才能在宇宙客观环境中直观展现与理解。而只用数学解来解说物理现象,其实是从直观中抽象,再用抽象结果来解释直观的这么一个本末倒置的行为。于是诸如问波函数与穿越概率是基于什么物质作用形态而产生的?量子力学理论就无能为力。这些概念的诞生,其实都只是为解释而解释的创作,而非客观物质作用如此。

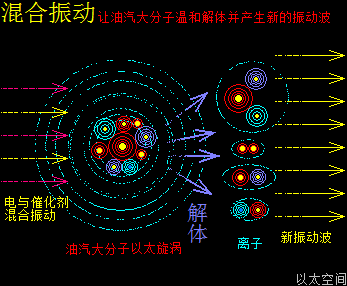

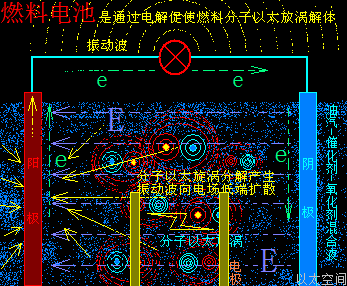

实验中的所谓量子穿越势垒,其实指的是电子之类的微观粒子穿越某种看似不可能的能量壁垒,是电子等微观粒子(以太旋涡)在穿越而非“量子”这一东西在穿越。将电子当成量子,是一种以讹传讹的表述。而所谓势垒,或者说能量壁垒,其实是一种物质运动构成的力场,比如晶体管的PN结,或电容两极间的以太湍流层,极其薄的金属片,都是势垒的一种形态。势垒的形式是力场,本质是特殊形态的物质运动与作用。

在“尖端放电与击穿”小节中描述,科学界所谓阴极射线是电子流,其实是将定向移动的以太湍流当成电子流,同时将电以太振动波当成电荷定向运动,在更基础的原子、电子、电流认识出错后,更不能正确理解量子隧道效应现象。

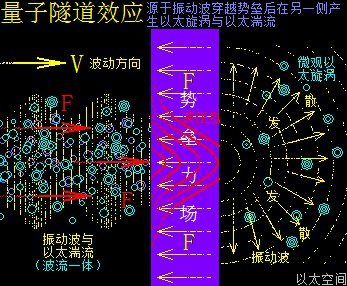

以太旋涡理论下,另有简单且直观的量子隧道效应现象解释:

在量子隧道效应实验中,阴极射线或电振动波抵达势垒一侧时,振动波传递在势垒一侧受阻,除了被反射之外,还会在势垒上产生纵向以太压力,这以太压力会以波压包的形式在势垒内部传递到势垒另一侧,尔后会在势垒的另一侧外围空间里形成新以太振动波、以太旋涡及以太湍流。这新的能量振动、以太旋涡及以太湍流被仪器检测到特征信号,就是误解形态下的电流或粒子,科学界根据这特征信号误判为一侧的“量子”穿越这能量壁垒抵达另一侧,其实根本没有,这只是能量传递的连锁反应形态。与这连锁反应形态相近的效应很多,比如康恩达效应、光电效应、热电效应,等等。

这一“量子”穿越过程,其实也与棒槌(电子、电振动波)敲打铜锣(势垒)一侧,在铜锣(势垒)另一侧形成声波振动(电流)与空气涡旋(粒子)的原理几近一致,只是过于微观与感官区别,又认识不到以太存在,后在错误的量子理论误导下,概括出所谓的“量子隧道效应”,让人们觉得匪夷所思。

当下物理主流理论是量子力学,于是所有新物理现象都会被冠以“量子”这个万金油概念。通过“量子成因”与“量子理论思想”小节解析,可知量子并不是一个客观实体,而是一种感觉,于是在技术上是不可能依赖量子这么一个虚的概念去构架出实的技术,这也是科学界流传很长时间的量子计量机一直不能现世的原因,本就不存在“量子”这一实体,就不可能构建出非实体的技术。可以预计量子计算机是永不会出现的,任何投入到量子计算机的人力与物力都将会是资源浪费。其它如量子通讯,量子卫星,还有如量子化学,量子生物等等,其实都是同量子无关的技术探索,不过是被研究者冠以“量子”之名,以示自己的研究跟上时代的、先进的。