文曰:

太一生水。水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地复相辅也,是以成神明。神明复相辅也,是以成阴阳。阴阳复相辅也,是以成四时。四时复相辅也,是以成沧热。沧热复相辅也,是以成湿燥。湿燥复相辅也,成岁而止。故岁者湿燥之所生也。湿燥者沧热之所生也。沧热者四时之所生也。四时者阴阳之所生也。阴阳者神明之所生也。神明者天地之所生也。天地者太一之所生也。是故太一藏于水,行于时。周而或始,以己为万物母;一缺一盈, 以己为万物经。此天之所不能杀,地之所不能厘,阴阳之所不能成。君子知此之谓道也。

天道贵弱,削成者以益生者;伐于强,责于坚,以辅柔弱。

下,土也,而谓之地。上,气也, 而谓之天。道也其字也,青昏其名。以道从事者,必托其名,故事成而身长;圣人之从事也,亦托其名,故功成而身不伤。天地名字并立,故过其方,不思相当。天不足于西北,其下高以强;地不足于东南,其上低以弱。不足于上者,有余于下,不足于下者,有余于上。

注:《太一生水》,是于1993年10月在湖北省荆门市沙洋县郭店村,郭店一号楚墓M1发掘出的竹简,属于道家思想。

解曰:

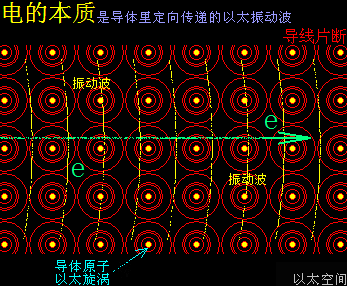

太一者,道之别名也。水者,太一之形像也。世人非借形质之物不能解道之内涵,故以水之形示之喻之。太一非化万物不可识辨,谓之玄牝。水亦其所化,故曰“太一生水”。然太一为何者,无人知识,以水喻,可悟不可言。“太一”、“水”者,亦名也。名者,像谓也。

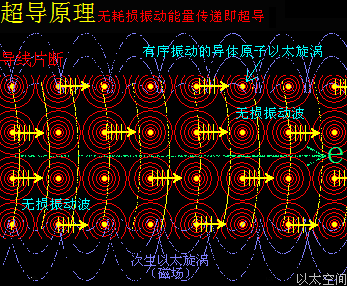

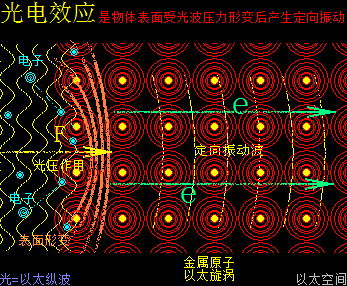

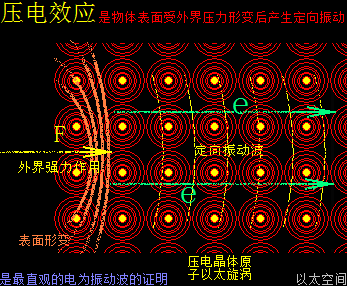

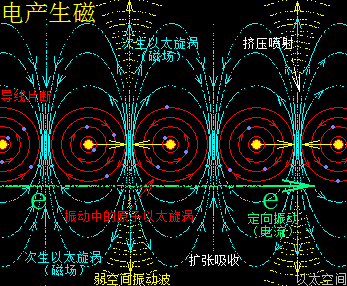

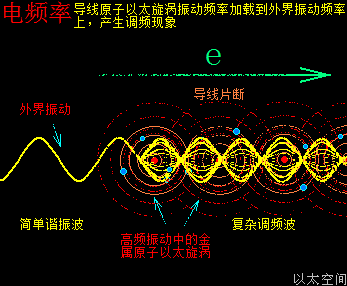

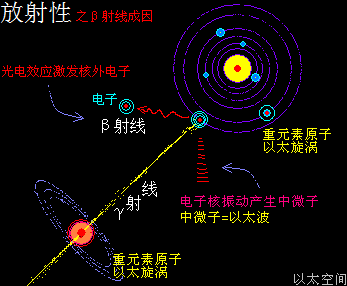

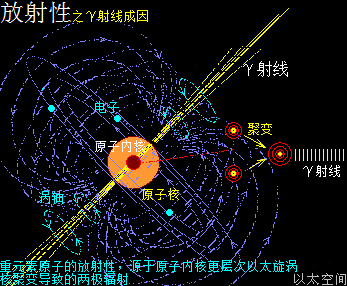

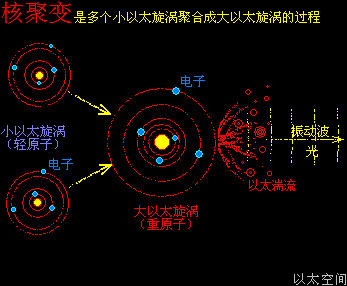

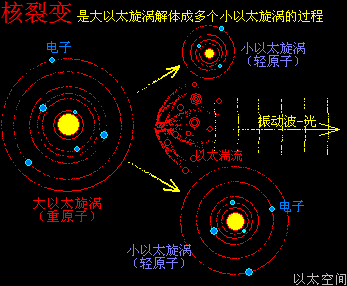

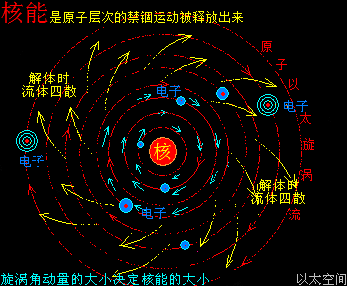

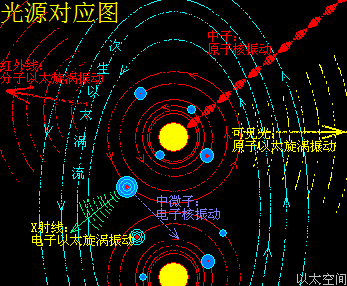

“水反辅太一,是以成天”。太一水性,水之性者,极阴则凝寒冰,呈固木之像,极阳则化炎气,展虚无之态,常居万物之下,至柔以润万物,至强以弥四方,太一之性同也。太一性静者,聚而化浊气,成地之形,太一性烈者,散而化轻气,成天之像。天地者,太一形像也。

“天地复相辅也,是以成神明。”静动相持,乃以成势,势成则形动,是以生人。神明者,人也。唯人有神识明目,是以能观摩万物,后成像于心,托之以名,是以天地定位,阴阳互别,万物归类,道始长也。非名,万物不分,天地常合,阴阳难辨,心智蒙沌;然常名,万物难觅其宗,心智迷于幻像,乃致太一不识,大道遁隐,纷争并起。故曰:名可名,非常名,又曰:一得一失。天地万物汝及余等皆太一生也,亦太一形像也,非神识之别及异名之谓,汝与余及天地万物何不同哉?同也。然不同者多矣,佛曰“分别心”是也。心者,神识也。

“神明复相辅也,是以成阴阳”。相辅者,混杂互动也。阴阳四时及其余者,形像也。非人不可识天地阴阳四时,不可识沧热湿燥寒暑。此等异名之指万物者,皆太一化生于神识明目之像,故谓“为万物母”;此等异名者,其源亦皆太一,随天地之变而循环复始,天地者,太一也,故谓“为万物经”。生灭者,乃像之生灭。太一者,不生不灭。

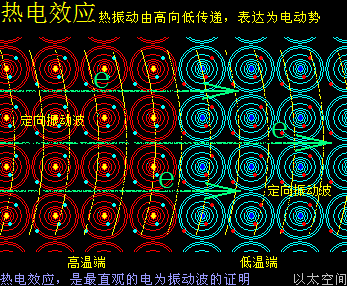

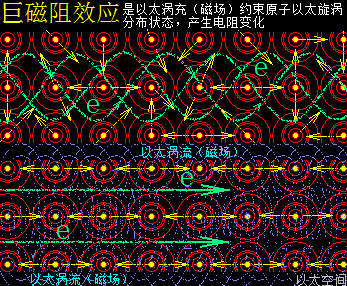

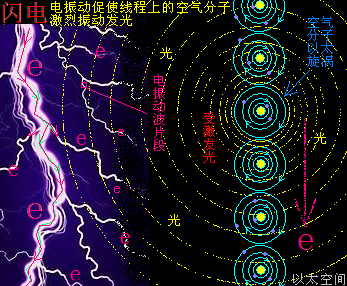

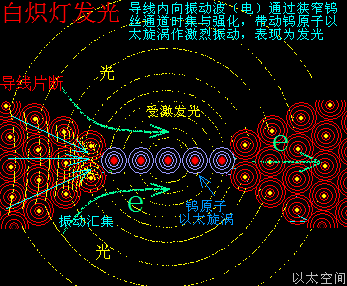

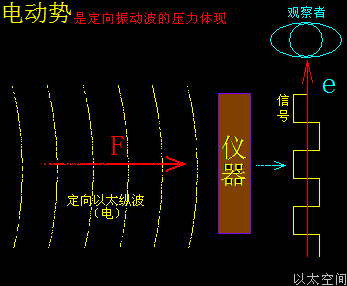

“天道贵弱”,人言也,非天道贵弱也。天道无方自然是从,得势以强驰天下,去势以弱隐己身。雷鸣电闪,风雨大作,强之形也;天簌传音,星月争辉,弱之态也;天道恩威并重,杀养齐发,岂以贵弱一言以蔽之?世人常观之以弱示人,以弱养万物,误为弱贵,非为弱也,势不及也。贵贱之别者,唯人依己之利害而言尔!

“削成者以益生”,成者,住步止行,败道之始,后势微谓之削也;生者,勤政奋身,成道之端,后势涨谓之益也。非道“伐于强”,执强逆道行故不可久也;非道“责于坚”,持坚逆道为故不可抗也,非道“以辅柔弱”,随道者道亦随之也。顺道而行,则强者恒强,坚者常坚,弱能转强者,势常驻故也;逆道而动,则强返弱,坚后折,弱更败者,势去离故也。下者,沉降是也,浊气聚而后成地;上者,飞升是也,轻气散而后成天。道为太一字,青为太一名,昏为太一形,恍恍惚惚,混混沌沌,迷迷茫茫,希夷微谓也。

托道之名,随道之行,故可长久,久则能成事,亦可全身也。

二O一一年左右,白龙先生于天涯社区以归来去兮01ID闲逛,逢某网友发太一生水原文示疑惑,解之得此文,增补。